Западное образование долгое время считается образцом, но сейчас оно сталкивается с рядом серьезных вызовов, ставящих под угрозу его стабильность. Рыночные экономические механизмы, новые технологии и растущее неравенство формируют условия, в которых даже самые известные университеты вынуждены пересматривать свои подходы.

Основная сила западных университетов не только в их репутации, но и в созданных экосистемах. Эти вузы превратились в центры инноваций, как, например, «Стэнфорд», вокруг которого разрослась Силиконовая долина, или «ETH Zurich» в Швейцарии, предоставляющие студентам возможность реализовывать свои идеи в крупных корпоративных структурах. Такие подходы помогают выпускникам легко вписываться в глобальную экономику.

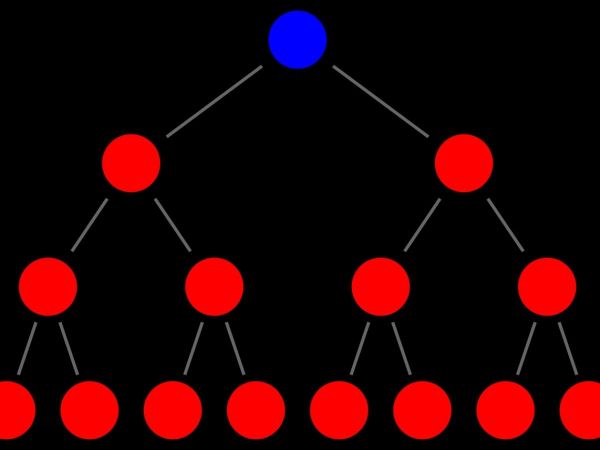

Тем не менее, существует критическая проблема масштабируемости: успешные экосистемы элитных университетов остаются недоступными для большинства студентов. Это создает неравенство в доступе к возможностям, что ставит под сомнение привлекательность западной образовательной системы.

Стоимость образования также является серьезным барьером: в США общий объем студенческих долгов достиг $1,7 трлн, что создает поколенческий кризис и ограничивает перспективы молодежи. Выпускники часто оказываются перед выбором между желанной карьерой и необходимостью выплачивать кредиты. Даже в странах с бесплатным исходом образования, как в Германии, высокая конкуренция за места становится непреодолимым препятствием для многих.

Квоты на иностранных студентов в образовательных учреждениях часто составляют менее 10%, что ограничивает доступность современных образовательных систем.

Несмотря на то, что технологические инновации, такие как проектное обучение, AI-тьюторы и VR-тренажёры, помогают снизить затраты университетов, они приносят и новые вызовы. Особенно важным является живое взаимодействие с преподавателями, которое заменяется искусственным интеллектом. Это становится критическим для гуманитарных дисциплин, таких как философия, история и литература, поскольку изучение этих предметов через алгоритмы снижает их глубину и качество.

Технологический разрыв также усугубляет социальное неравенство. Студенты с доступом к современным технологиям имеют преимущества перед теми, кто вынужден использовать базовые онлайн-курсы, создавая тем самым новый вид социальной стратификации.

Корпорации, такие как Google и Amazon, всё чаще начинают доминировать в сфере образования, предлагая сертификацию, которая ценится выше дипломов некоторых университетов. Инвесторы ориентируются на платформы с микрообучением, как Duolingo, так как это отвечает запросу на быстрое обучение конкретным навыкам, а не углублённым знаниям. Это вынуждает университеты пересматривать свои подходы, ставя под угрозу их основную миссию — развитие критического мышления и долговременных компетенций.

Ситуация обостряется из-за растущей конкуренции со стороны других стран. Например, Китай значимо инвестирует в науку и технологии, и уже сейчас выпускники таких университетов, как «Tsinghua University», в области искусственного интеллекта значительно опережают своих западных коллег.

Ситуация в образовании в разных странах показывает различные подходы и результаты. В Индии лишь 3% студентов становятся основой Силиконовой долины, несмотря на высокий процент некачественных выпускников. В России и СНГ, хотя уровень утечки мозгов достигает 40%, оставшиеся специалисты продолжают достигать успехов в физике и математике. Это доказывает, что существующая западная модель образования, хоть и успешная, не является единственной.

Гибридный сценарий предвещает, что элитные университеты сохранят свои позиции, в то время как массовое образование перейдёт в онлайн. При этом возможен крах системы, если студенты начнут отказываться платить за образование, так как современные технологии, такие как «ChatGPT», могут предложить аналогичные знания бесплатно.

Западные страны могут рассмотреть реформирование образовательной системы, следуя примеру Финляндии, где обучение финансируется за счёт налогов. Но для этого потребуется кардинальное изменение общественных взглядов.

Хотя западная модель остаётся лучшей, её устойчивость под вопросом. Способность к изменениям, ранее было её преимуществом, сейчас может стать уязвимостью. Если система не найдёт баланс между рыночными требованиями и академическими ценностями, она рискует утратить своё лидерство. Тем временем конкуренты разрабатывают собственные устойчивые решения, и будущее покажет, сможет ли Запад удержать свои позиции на мировом образовательном рынке.